如何正确的泡茶,品茶?

如果你还是学生,品茶就算了,喝茶可以。品茶要求太高,怕你招架不住。但我觉得喝茶无极限,想怎么来就怎么来。

丨本文由小陈茶事原创

丨作者:村姑陈

《1》

最近的天气总是阴雨连绵。

整天都有一种潮乎乎、闷乎乎的感觉。

灰蒙蒙的天空伴着降雨,这样的冬日,让人郁闷。

每每这种天气,家家户户的阳台上都挂满了衣服,至少在下雨期间,是难以晾干的。

还得请出烘干机等除湿器件,以防衣服长时间待在这样的天气下,出现怪味。

细细密密的雨,四面八方飘来,一把小伞似乎打向哪个方位都不对。

这阴暗的天气,配上湿漉漉的心情,真是惹得一身烦恼无处发泄。

只希望这个雨季快点过去。

这雨滴,就像今天要说的没沥干的茶汤,淅淅沥沥,前者郁结在心中,后者苦涩在口中。

许多人在使用盖碗冲泡白茶时,到了出汤总是忽略沥干这关键的一步。

出汤不仅讲究快出水,沥干也是影响茶汤风味的因素。

没有彻底沥干的茶汤,最后大多是苦涩难喝的,还降低了茶叶的耐泡度。

《2》

没沥干,易使汤感过浓、又苦又涩。

之前一位茶龄3个月的茶友反映,自己泡的茶,总是苦苦的,一度怀疑是茶叶的品质有问题。

便让其拍了茶叶的图片过来,是一款2020白牡丹。

仔细观察后,发现问题或许不在茶叶上,因为这款茶叶的芽头看上去较为饱满,白毫丰富。

外观也是正常的嫩绿色,茶梗短短的,叶片也呈细窄的模样。

至少从图片中看起来,白牡丹的品质不低。

既然不是茶叶自身的问题,大胆猜测或许是茶友冲泡手法不当。

这位茶友也很大方地录了个冲泡视频,从而更直观地发现问题。

视频中,茶友拿出盖碗、称茶、注水一系列步骤下来,并没有什么大问题。

直到出汤时,发现了致使茶汤苦涩的“罪魁祸首”。

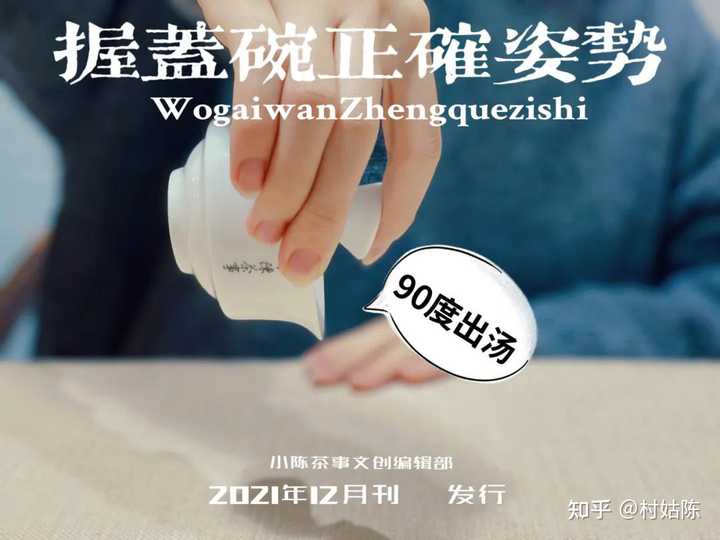

当盖碗倾斜至90度左右,茶汤呈瀑布状落进公道杯,大部分茶汤被倒出后,出汤戛然而止。

明显看到还有断断续续的汤水滴落时,茶友就将盖碗收回茶盘中了。

这不被重视的茶汤,被残留在盖碗底部,浸泡着茶叶。

要知道,这就造成了闷泡,是好茶的一生之敌。

内质丰富的茶叶,不仅鲜爽滋味充足,苦涩物质也达到一个平衡的状态。

而闷泡却打破了这份宁静,长时间的浸润,让苦涩物质过度析出,火山喷发般汹涌而来。

最后源源不断地释放进余下的茶汤中,口感可想而知,又苦又涩。

喝茶不是熬中药,汤感太过浓重,对身体没什么好处。

好茶在接触沸水的瞬间,就已经开始释放营养内质了。

不需要额外的时间加持,那样只会“苦”了茶汤,也“苦”了喝茶的人。

《3》

过量地析出内质,还让茶叶的耐泡度大打折扣。

2018立秋寿眉饼的冲泡,还记忆犹新。

经过蒸软、包揉、压制的白茶饼,风味本就可能较散茶来得更加浓郁。

因为在压饼过程中,茶叶的细胞壁破裂,其中的细胞液溢出,附着在茶叶表面。

在快出水的冲泡下,茶汤的滋味展现,曼妙无比。

陈化多年的茶饼,温杯后,盖子上满是药香、陈香。

而第4冲,一般多是茶汤滋味的巅峰。

但寿眉饼将高山茶耐泡的特质,呈现得一览无遗,查看叶底,竟然还有部分没被完全润湿的叶片。

可见,好茶在快出水的冲泡下,耐泡度多么惊人。

反之,没沥干或是闷泡,就做不到这点。

优质的茶叶,就算内质再怎么富裕,也经不起闷泡的“霍霍”。

一个不注重细节,就毁了茶叶好多温柔。

好茶的内质,不需要闷泡,接触沸水的那一刻,就已经带出足够的鲜香醇爽。

正常的冲泡,茶叶的内质是一个均匀释放的状态。

这样一来,才能得到适口的茶汤,才能看出一款好茶极佳的耐泡度。

若是盖碗中有残留的茶汤,这些汤水一直长时间浸泡着茶叶。

茶叶体内的物质,迅速且过量地释放进茶汤里。

这样在前几冲的冲泡中,汤感自然会过浓,造成苦涩滋味。

并且,内质在这过程中大量释放,到了后续,已是精疲力竭,没有更多的内质支撑茶汤。

便是没沥干,影响了茶叶的耐泡度。

《4》

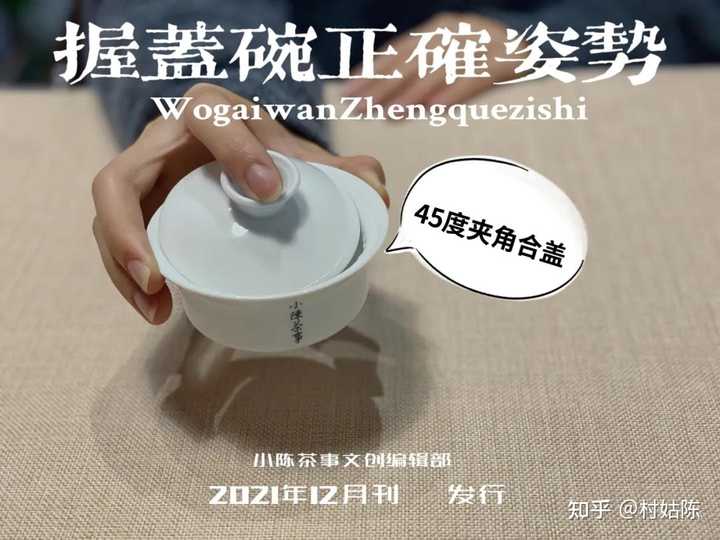

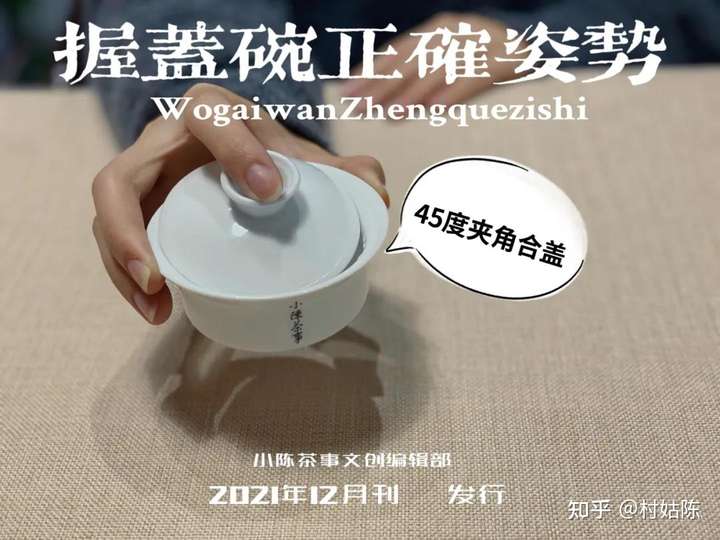

正确的出汤姿势,应该是快出水+沥干。

二者在冲泡干茶时,缺一不可。

快出水,指的是,从注水到大部分茶汤被倒出,这个过程最好控制在7-8秒之间。

短短几秒的时间,已经让好茶的内质均匀释放。

这时候的茶汤滋味,浓淡适宜,符合大多数茶友的口味。

如果用盖碗泡茶,要做到沥干,就是指在盖碗倾斜到一定角度,茶汤呈瀑布状倒出后,再停留一段时间,直至一滴不剩。

因为快出水只是倒出大部分的茶汤,不要立即放下盖碗。

当还有稀稀拉拉的汤水滴落时,就代表盖碗内还有“漏网之汤”。

可以先平放盖碗,接着重复出汤的动作,就会发现还有少量的茶汤流出。

由于出汤时,茶叶与水都往一个方向倾斜。

大量的茶汤透过盖碗落进公道杯,但少量的茶汤却被泡开的茶叶阻挡,留在了盖碗底部。

难以彻底沥干时,就需要手腕的配合,再次翻转。

或者用力抖动几下盖碗,这时每抖一下,就会看到几滴茶汤滴落。

泡茶,需要耐心。

请别嫌弃沥干麻烦,这都是为了保证有一个好的喝茶体验。

出汤完毕后,无比确保茶汤已经沥干,没有余汤残留。

不要由于疏忽了小小的细节,导致最后的茶汤苦涩,影响后续冲泡次数。

《5》

细节决定成败。

一块石砖的错位,会导致楼房的坍塌。

一个蚁穴的存在,会造成千里之堤的崩陷。

大事,必做于细。

好像、几乎、大概、等等词汇都是“差不多先生”的常用语。

不要差不多,沥干就是应该做到彻底。

泰山不拒细壤,故能成其高;江海不择细流,故能就其深。

成也细节,败也细节。

残留的茶汤,看似微若砾砂,却大大影响着茶汤的风味。

一冲接着一冲,始终留着苦涩物质超标的余汤。

实在是辜负了好茶的绝佳风味,破坏品茶心情。

然而,只要在出汤时稍加注意,就能轻易喝到好茶的风味,何乐而不为呢?

原创不易,如果您觉得这篇文章对您有帮助,请帮忙点个赞。

关注【小陈茶事】,了解更多白茶,岩茶的知识!

小陈茶事村姑陈,专栏写手,茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔,已出版白茶专著《白茶品鉴手记》,2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。

古人把宜茶用水分为天水、地水两大类。天水也称为“无根水”,即雨、雪、霜、露、雹。地水即泉水、江水、何水、湖水、井水。古代茶人对烹茶用水的认识,经历了唐代重品第、宋代重经验、明代重理论三个阶段,使得中国茶道对宜茶用水的认识不断深化、升华。在天水、井水、江水、湖水、河水、泉水诸水中,茶人对泉水情有独钟。泉水清轻甘活冽,确是宜茶用水,同时,泉水无论出自名山幽谷,还是出自平原城郊,都以其汩汩溢冒、涓涓流淌的风姿,以及淙淙潺潺的声响引人遐想,为茶文化平添几分幽韵与美感。现代对泉水也做了分级,含有多种微量元素的,无污染的泉水称为天然矿泉水,其他的则称之为山泉水。

现代人比较科学的鉴水标准,主要有五个方面:

1、清

水质的“清”是相对“浊”而言的。用水应当质地洁净、无污染,这是生活中的常识。沏茶用水尤应洁净,古人要求水“澄之无垢、挠之不浊”。水不洁净则茶汤混浊,难以入人眼。水质清洁无杂质、透明无色,方能显出茶之本色。

2、轻

水质的“轻”是相对“重”而言,古人总结为:好水“质地轻,浮于上”,劣水“质地重,沉于下”。清人更因此以水的轻、重来鉴别水质的优劣并将其作为评水的标准。古人所说水之“轻、重”类似今人所说的“软水、硬水”。

凡含有较多量的钙(Ca+)﹑镁离子(Mg+)的水称为“硬水”,不溶或只含少量的钙﹑镁离子的水称为“软水”(科学上的标准为:软水的每公升水中Ca+、Mg+含量不到10mg;硬水的每公升水中Ca+、Mg+含量超过10mg)。实验表明,采用软水泡茶,茶汤明亮,香味鲜爽,其色、香、味俱佳;而用硬水泡茶,则茶汤之色、香、味大减,茶汤发暗,滋味发涩,如果水质含有较大的碱性或含有铁质,茶汤会发黑,滋味苦涩,无法饮用。高档名茶如用硬水沏泡,茶味受损更重。

3、活

“活水”是对“死水”而言,要求水“有源有流”,不是静止水。煎茶的水要活,陆羽在其著作《茶经》中就强调过,后人亦有深刻的认识,并常常赋之以诗文。苏东坡曾有《汲江煎茶》诗:“活水还需活火烹,自临钓石取深清。”

4、甘

“甘”是指水含口中有甜美感,无咸苦感。宋徽宗《大观茶论》谓:“水以清、轻、甘、洁为美,轻、甘乃水之自然,独为难得。”水味有甘甜、苦涩之别,一般人均能体味。

5、洌

“洌”则是指水含口中有清泠感。水的冷冽,也是煎茶用水所要讲究的。明田艺衡说:“泉不难于清,而难于寒。其濑峻流驶而清、岩奥阴积而寒者,亦非佳品。”泉清而能冽,证明该泉系从地表之深层沁出,所以水质特好。

选好水,还要注意泡茶时水与茶用量的配比。水和茶的用量与茶的饮用方法有关。通常名茶与高档茶为50:1;普通红、绿茶,花茶为 75:1;红碎茶因饮用时加奶,冰茶在冷却中要加冰块,则茶叶汁需较浓,亦为50:1;而乌龙茶的冲泡用25:1,由于浓度高,因此,一般宜用小杯细啜。

方便,你自己喜欢就行,比如可以找一款你喜欢的茶,然后找一个你喜欢且方便的冲泡器皿